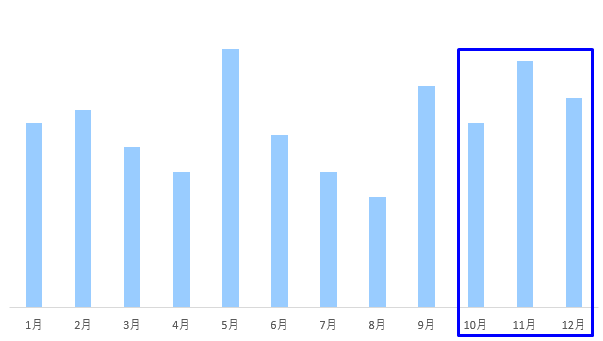

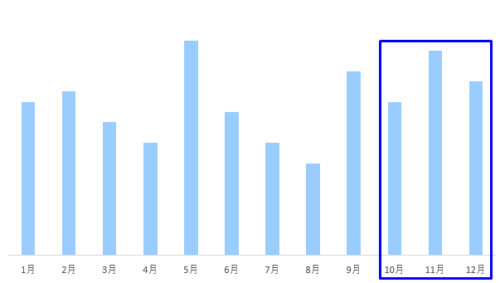

※棒グラフで見えることもある

「月次決算までやる必要あるの?」という声もあります。

義務ではありませんが、それなりのメリットもある月次決算はやってみて損はありません。

月次決算までやる必要あるの?

月次決算。

言葉だけを聞くと「そこまでやる必要なんてあるの?」と思われるかもしれません。

ただ、月次決算をやっておくと、

・数字で現在地を把握できる(毎月)

・数字で今後の予測をたてたり、見直すことができる(毎月)

・経理の仕事を分散できる

などのメリットはあります。

もちろん、法律のような義務ではありません。

メリットをとりにいくかどうか。その判断次第です。

月次決算=面倒+大変+敷居が高い と思われるかもしれませんが、年に1度の決算でまとめてやる方がタイヘンですし、決算の1度だけ数字を見るというのは、むしろ怖いことです。

わたしはその怖さをやわらげる意味もあり、自分の現在地を数字は毎月チェックしています。

月次決算のチェックポイント

月次決算をやっていても、実際のところは、見たい月次の数字になっていないという事例をよく目にします。

年1回の本決算ほど細かくやる必要もないわけですが、それでも、月次で現在地をチェックするには、次のようなことをチェックしてみましょう。

月末日が休日の月で漏れている経費がないか

社会保険料や月末日が引落しの経費など。

月末日が土日などの休日という場合、引落しは翌月にずれ込みます。

つまり、引落しと同じタイミングで経費にしていると、翌月の経費になってしまうわけです。

そうならないように、3月や8月などはいったん次のように当月分の経費となるように処理します。

○月末の処理

(借方)法定福利費 (貸方)未払費用 100

翌月に支払ったタイミングで、こういった処理をします。

○翌月払ったときの処理

(借方)未払費用 (貸方)預金 100

こうすることで、経費が毎月かかっているという実態を経理で表現できることになります。

毎月同額かかっているような経費も同じようにやっておくと、実態に近くなってきます。

こういった処理ができているかチェックしてみましょう。

減価償却費

経費の種類によっては、金額が大きいものもあるかもしれません。

とくに金額の大きい固定資産があるような場合では、減価償却費の負担もそれなりのものです。

もしその減価償却費を決算月にまとめて処理しているということであれば、毎月の利益を見誤る可能性があります。

たとえば、3月決算で4月~2月までは毎月利益が出ても、減価償却費を決算月に先送りしているだけかもしれません。

1/12を掛け算して毎月処理するようにしましょう。

前払いや後払いの経費

1年分を前払いした経費、後払いの経費についても、前述の減価償却費と同様です。

金額の規模感にもよりますが、月次の判断が大きく変わらないのであれば別ですが、そうでないなら月割りで処理しておきましょう。

月次決算の数字を見るときのチェックポイント

月次決算をやったあとには、次のようなポイントをチェックしておきましょう。

残高が合っているか

まずは、貸借対照表(BS)の科目ごとで残高が合っているかです。

「残高が合っているってどういうこと?」というご質問をいただくことがありますが、”残高がわかるもの”と数字が合っているかどうかというイメージをもっていただければ。

預金ならネットバンクや通帳、借入金なら返済予定表と数字が一致しているかチェックします。

ここで預金の残高が合っていない、売掛金の残高が合っていないということになると、その先の判断を見誤る可能性もあります。

BSついては、こちらの記事も参考にしてみていただければ。

利益は出ているか

その月の利益がいくらくらい出ているかはチェックしておきます。

「業績はどうだったのか?」と言われると、つい売上ばかりに目が行きがちになりますが、大事なのは利益です。

どんなに売上が増えていたとしても、経費も増えていれば利益は出ません。売上より経費が多ければ差引きすると結果はマイナス。つまり赤字を意味します。

損益計算書(PL)をチェックするというときは、上(売上)よりも下(利益)を意識して数字をチェックしてみましょう。

お金の増減

利益ととにもチェックしておくべきなのはお金(現金預金)の残高の動きです。

利益が増えたからといって、お金も増えているとは限りません。

たとえば、売上をたてたのに入金が遅れている(入金されない)ようなら、利益は増えるかもしれませんがお金は増えません。

もし支払条件を過ぎているのに入金がないということなら、早急に督促すべきです。そのためには入金されていないことに気づくことができる仕組みも必要です。

それに、そもそもの条件がおかしくないかも見直しておきたいことです。

支払期限は過ぎていないけども、そもそもが3か月後、4か月後のように長期の契約条件の売上ばかりだと自分が苦しくなります。

こういった一通りのことをチェックしたあとは、この先どうなりそうかをじっくり考えることは必要です。

ざっくり予測の数字をたてておくこともおすすめです。

前述のとおり、毎月同額かかるような経費(固定費)は予測もたてやすいでしょう。

そうでないものは、仮定をたててみましょう。前年の実績や月平均と同額にするといったように仮定をたてることも実際は多いです。

せっかく経理をするなら、税金の申告や銀行対応のためを理由にするのはもったいたいことです。

現在地をつぶさに把握できる月次決算、敷居が高いと感じるかもしれませんが、やっておいて損はありません。

■編集後記

昨日は朝のタスクのあとは請求管理、研究開発など。午後は所用で外出。雨はやんでいたのであえて徒歩で外出しましたが、強風で前に進むのもやっとという感じでした。

■昨日の1日1新

・とある研究

・とある問い合わせ

■息子(10歳)

昨日から春休み。”春”といっても、大雨と強風だったので家で過ごしました。